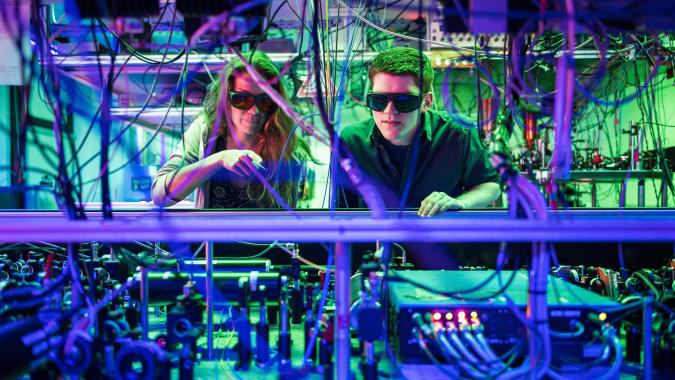

© Oliver Dietze

Forschung

© AG Gewässerschutz

© Thorsten Mohr

© Oliver Dietze

Mustafa Oğlakcıoğlu in seinem Büro vor dem Trikot seines Freundes, dem Ex-Footballprofi Christian Rückert, ebenfalls Jurist.

© Thorsten Mohr

© Thorsten Mohr

© Universität des Saarlandes/Ralf Busch

© Rüdiger Koop

© Yannick Ney

© Oliver Dietze

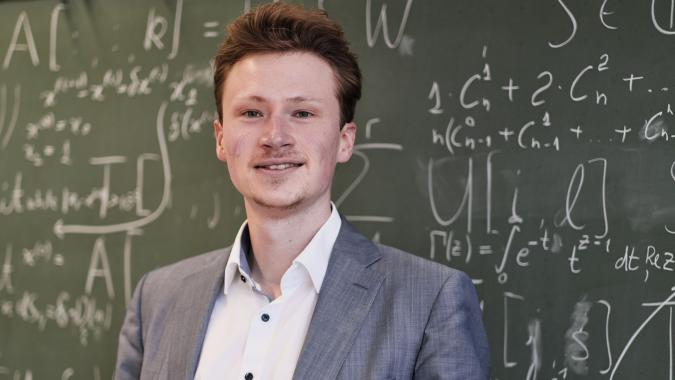

Dr. Andreas Buchheit hat gemeinsam mit seinem Kollegen die gut 300 Jahre alte "Euler-Maclaurin-Formel" weiterentwickelt und könnte so ein Problem der Festkörperphysik gelöst haben.

© Thorsten Mohr