Produkte aus dem 3D-Drucker, die ihre brillanten Farben wie ein Chamäleon wechseln können, ohne je auszubleichen: Zu dieser besonderen Wandlungsfähigkeit hat Lukas Siegwardt mit seiner Forschung beigetragen. Für seine herausragende Doktorarbeit bei Professor Markus Gallei zeichnet die Universitätsgesellschaft des Saarlandes den jungen Chemiker mit dem diesjährigen Eduard-Martin-Preis aus.

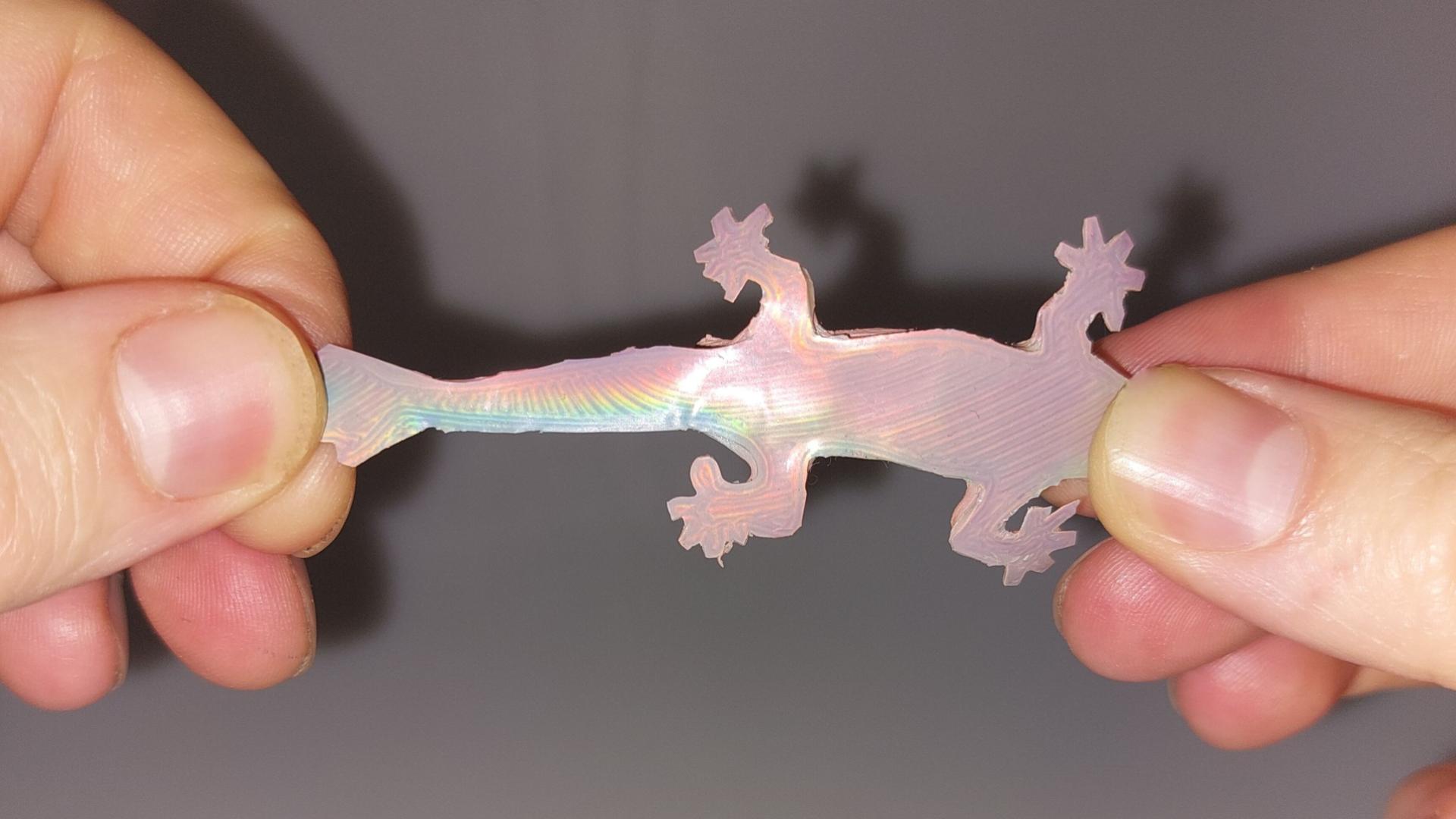

Dieser 3D-gedruckte Gecko verändert seine Farbe, wenn man daran zieht. Foto: Lukas Siegwardt

Ein Figürchen, das seine Farbe wechselt, wenn man es am Ohr zieht: Das war einer der ersten Prototypen, die Lukas Siegwardt im 3D-Drucker druckte. „Wir können mit dem neuen Verfahren das Material wie mit einem Schalter steuern, damit es die Farbe wechselt. Das funktioniert zum Beispiel, indem man wie bei der 3D-Figur daran zieht oder sie drückt. Wir können die Partikel aber auch so herstellen, dass sie auf andere sogenannte Stimuli wie Feuchtigkeit, Säuren oder sonstige externe Reize reagieren, und entsprechend die Farbe ändern“, erklärt der inzwischen promovierte Chemiker aus der Arbeitsgruppe von Professor Markus Gallei. Was sich anhört wie Zauberei und auf den ersten Blick so spielerisch wirkt, ist Ergebnis handfester chemischer Forschung auf Weltniveau – und kann zu Produkten mit völlig neuen Eigenschaften führen. Die Universität des Saarlandes hält darauf das Patent der Erfinder Lukas Siegwardt und Markus Gallei.

„Wir können mit dem neuen Verfahren das Material wie mit einem Schalter steuern, damit es die Farbe wechselt.“

Das Verfahren macht es möglich, Produkte umzufärben, ohne von außen Farben oder Lacke aufzubringen. Farbstoffe und Pigmente sind dabei gar nicht im Spiel. Die Dinge wechseln ihre Farbe schlicht aus ihrem Inneren heraus. Die Methode ist ungiftig, unschädlich und: Die Farben bleichen niemals aus. Das Geheimnis steckt in den kleinsten Strukturen. „Es handelt sich um sogenannte Strukturfarben. Sie verändern sich, sobald sich die innere Struktur ändert, aufgrund von Lichtreflexion an den hochgeordneten Nanostrukturen“, erklärt Lukas Siegwardt. Strukturfarben sind eines der Spezialgebiete seines Doktorvaters Markus Gallei. Man kennt diesen Effekt von Opalen, die tief aus ihrem Innern heraus geheimnisvoll schillern oder auch von Chamäleons, die ihre Farbe spontan ihrer Umgebung anpassen, um sich zu tarnen. Menschengemachte Strukturfarben gibt es bislang nur als hauchdünne Folien, die bunt schillern, je nachdem wie sie gehalten werden.

Mit seiner Doktorarbeit bei Markus Gallei trug Lukas Siegwardt dazu bei, dass Strukturfarben erstmals weltweit im 3D-Drucker gedruckt und direkt in ein Produkt integriert werden können. Damit die gedruckten Objekte durch und durch Strukturfarben enthalten, verwenden die Saarbrücker Chemiker speziell entwickelte Partikel aus Standard-Polymeren mit einzigartiger Nanostruktur. Unmittelbar nach der Herstellung liegen die ungeordneten Partikel in Form von weißem Pulver vor. Erst bei der Verarbeitung im sogenannten Extruder, der den Kunststofffaden aufschmilzt und durch die Düse auf die Bauplatte aufträgt, um ein Objekt Schicht für Schicht zu drucken, ordnen sich die Partikel in regelmäßigen Mustern an und die Strukturfarbe wird wie von Zauberhand sichtbar. „Je nachdem, wie die Abstände zwischen den Partikeln sind, haben die gedruckten Objekte andere Farben. Zieht man zum Beispiel daran, verändert man die Abstände und die Farbe ändert sich“, erklärt Lukas Siegwardt.

Prof. Dr. Markus Gallei ist Doktorvater von Lukas Siegwardt. Er hat die Professur für Polymerchemie der Universität des Saarlandes inne. Strukturfarben sind eines seiner Spezialgebiete.

Diese neue Methode begründet eine enorme Wandlungsfähigkeit der Materialien aus dem 3D-Drucker. Es wird nun nicht nur ungiftiges Farbwechsel-Spielzeug möglich, sondern auch neuartige Sensoren, Displays, Sicherheitsmerkmale und Nachweismethoden. Galleis Arbeitsgruppe kann die Partikel so herstellen, dass sie die jeweils gewünschte Eigenschaft besitzen. Während Siegwardt und Gallei zuerst auf einem speziell dafür angepassten 3D-Drucker druckten, entwickelten sie das Verfahren anschließend für den Einsatz in handelsüblichen Filament-Druckern weiter. Derzeit arbeitet die Gruppe daran, das Farbenspiel auch beispielsweise durch Temperaturveränderung oder elektrischen Strom zu schalten.

Für seinen Beitrag an dieser Forschung erhielt Lukas Siegwardt, der inzwischen in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Homburger Unternehmens arbeitet, am 16. Oktober den Eduard-Martin-Preis.

Übersicht über alle Eduard-Martin-Preisträgerinnen und Preisträger 2025

Eduard-Martin-Preis

Rund 2.800 junge Menschen forschen zurzeit im Rahmen ihrer Doktorarbeit auf dem Saarbrücker und dem Homburger Campus. Ihre Themen spiegeln die Vielfalt der Forschung an der Universität des Saarlandes wider. Auch in diesem Jahr zeichnet die Universitätsgesellschaft wieder überragende Leistungen von vierzehn Forscherinnen und Forschern in ihrer Doktorarbeit aus. Bei der Preisverleihung am 16. Oktober in der Aula der Universität gaben sie Einblicke in neueste Forschungsergebnisse aus allen sechs Fakultäten der Universität des Saarlandes.

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhielten eine Eulen-Statuette und ein Preisgeld. Stifterinnen und Stifter der Universitätsgesellschaft des Saarlandes haben die Preisgelder von zwölf Eduard-Martin-Preisen übernommen. Zwei weitere Preise wurden von Fakultäten gestiftet. Die Universitätsgesellschaft organisierte die Preisverleihung des Eduard-Martin-Preises in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenprogramm der Universität des Saarlandes (GradUS).

Dr.-Eduard-Martin-Preis: Die Auszeichnung für herausragende Doktorarbeiten wird seit 1963 vergeben, seit 1976 trägt der Preis den Namen des Ehrensenators und langjährigen Präsidenten der Freunde-Vereinigung der Universität, Dr. Eduard Martin.

Die Universitätsgesellschaft des Saarlandes bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studentinnen und Studenten mit Ehemaligen (Alumni) und Förderern in intensiven Kontakt. Sie fördert das akademische Leben im Saarland und unterstützt vor allem Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen.

Das Graduiertenprogramm vernetzt Promovierende der Universität des Saarlandes und bietet für ihre überfachliche Qualifizierung ein vielfältiges Weiterqualifizierungs- und Förderprogramm.