Felix Deschner kam im Kampf gegen multiresistente Keime mehreren neuen Behandlungsmöglichkeiten auf die Spur. Für diese herausragende Forschung im Rahmen seiner Doktorarbeit bei Professor Rolf Müller verleiht die Universitätsgesellschaft des Saarlandes dem Mikrobiologen einen der diesjährigen Eduard-Martin-Preise.

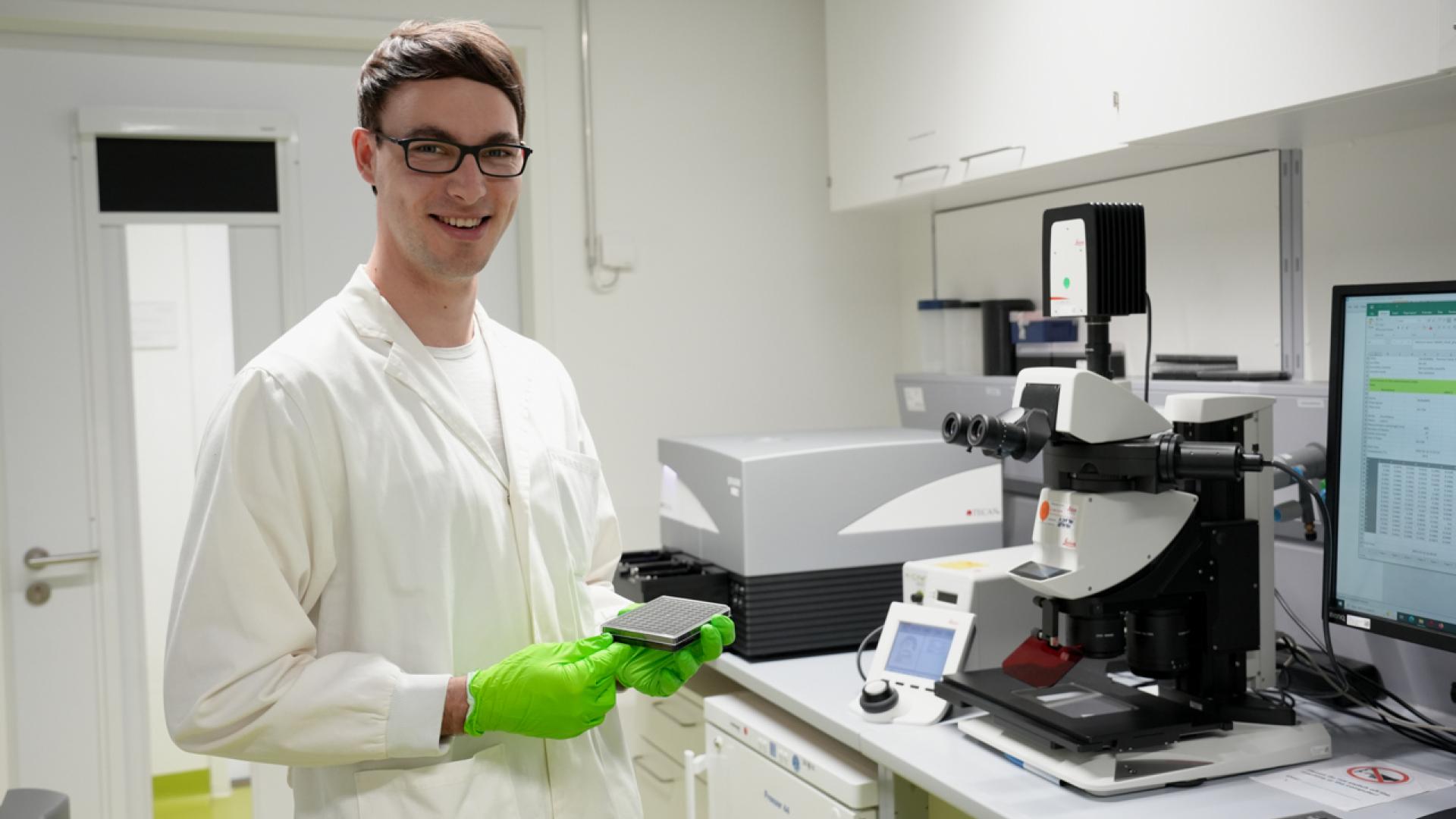

Dr. Felix Deschner (Foto: HIPS/Bernhardt)

Wenn Bakterien gegen Antibiotika unempfindlich werden, verlieren diese Medikamente ihre Wirkung. Solche Resistenzen sind weltweit eine große Bedrohung. Daher sind Forscherinnen und Forscher auf der Suche nach neuen antibakteriellen Wirkstoffen – ein schwieriges und zeitaufwändiges Unterfangen. Felix Deschner arbeitete in seiner Doktorarbeit bei Professor Rolf Müller daran, gleich zwei Arten ganz unterschiedlicher Moleküle daraufhin zu untersuchen, ob sie sich zur Behandlung gegen Bakterien eignen, die beim Menschen Krankheiten verursachen können. Dabei gelang ihm entscheidende Vorarbeit: Er entschlüsselte neue Wirkmechanismen und zeigte, warum diese Mittel vielversprechend und schlagkräftig gegen resistente Keime vorgehen können.

Zum einen konnte er den äußerst effektiven und völlig neuen Wirkmechanismus der sogenannten Chlorotonile entschlüsseln, einer aussichtsreichen ganzen Familie an Antibiotika-Kandidaten. Am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland wurde diese Naturstoffklasse in einem Bodenbakterium entdeckt. „Sie wirken gegen verschiedene Krankenhauskeime und auch gegen den Erreger der Malaria“, sagt Felix Deschner. Nachdem alle Standarduntersuchungen, dem Wirkmechanismus auf die Schliche zu kommen, erfolglos blieben, fand er in vielen Experimenten heraus, dass diese Moleküle Bakterien mit einer neuartigen kombinierten Attacke angreifen – so massiv, dass ihre Zellen sofort absterben: „Sie destabilisieren die Zellhülle der Bakterien, und verhindern außerdem, dass sie Proteine produzieren.“ Das Besondere an diesem Doppelschlag: Bakterien können sich daran nur schwer anpassen und so auch kaum Resistenzen bilden. Mit diesem Wissen können nun gezielt weitere Wirkstoffe mit ähnlicher Wirkung gesucht werden.

Professor Rolf Müller, Wissenschaftlicher Direktor des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) und Professor für Pharmazeutische Biologie an der Universität des Saarlandes ist Doktorvater von Felix Deschner.

Zum anderen leistete Felix Deschner einen entscheidenden Beitrag dazu, dass ein altbekannter Wirkstoff namens Nitroxolin zu neuen Einsatzgebieten kommt. Das Antibiotikum ist seit Jahrzehnten gegen einfache Harnwegsinfektionen im Einsatz und wider Erwarten haben Bakterien dagegen kaum Resistenzen gebildet. Diesem Mysterium ging Felix Deschner auf den Grund und klärte erstmals den Wirkmechanismus des Nitroxolin auf molekularer Ebene auf: Er zeigte dabei, dass dieser Wirkstoff weit über die klassischen Anwendungen hinaus wirken könnte. Es gelang ihm nachzuweisen, dass Nitroxolin nicht direkt an die Zelle bindet, sondern die Bakterien in Form von Eisenmangel beeinflusst. „Dieser indirekte Effekt stört den zellulären Stoffwechsel sehr stark, ohne ein spezifisches bakterielles Protein zu binden. Und das Beste ist: die Bakterien selbst sind für die Entstehung des Gifts verantwortlich, weshalb wir jetzt weiterführende klinische Studien durchführen wollen“, erklärt der Mikrobiologe. Selbst wenn Bakterien es schaffen, Nitroxolin-Resistenzmechanismen auszubilden, so zahlen sie dafür einen hohen Preis: Deschner konnte zeigen, dass resistente Bakterien dramatisch an Fitness verlieren und in einem Organismus kaum noch Infektionen auslösen können. Die Infektion bricht ab, da resistente Keime nicht mehr lebensfähig sind und ihre Resistenzen nicht an Tochterzellen weitergeben können.

Für diese vielfältigen Erkenntnisse erhielt Felix Deschner, der weiter am Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung forscht, am 16. Oktober den Eduard-Martin-Preis.

Übersicht über alle Eduard-Martin-Preisträgerinnen und Preisträger 2025

Eduard-Martin-Preis

Rund 2.800 junge Menschen forschen zurzeit im Rahmen ihrer Doktorarbeit auf dem Saarbrücker und dem Homburger Campus. Ihre Themen spiegeln die Vielfalt der Forschung an der Universität des Saarlandes wider. Auch in diesem Jahr zeichnet die Universitätsgesellschaft wieder überragende Leistungen von vierzehn Forscherinnen und Forschern in ihrer Doktorarbeit aus. Bei der Preisverleihung am 16. Oktober in der Aula der Universität gaben sie Einblicke in neueste Forschungsergebnisse aus allen sechs Fakultäten der Universität des Saarlandes.

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhielten eine Eulen-Statuette und ein Preisgeld. Stifterinnen und Stifter der Universitätsgesellschaft des Saarlandes haben die Preisgelder von zwölf Eduard-Martin-Preisen übernommen. Zwei weitere Preise wurden von Fakultäten gestiftet. Die Universitätsgesellschaft organisierte die Preisverleihung des Eduard-Martin-Preises in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenprogramm der Universität des Saarlandes (GradUS).

Dr.-Eduard-Martin-Preis: Die Auszeichnung für herausragende Doktorarbeiten wird seit 1963 vergeben, seit 1976 trägt der Preis den Namen des Ehrensenators und langjährigen Präsidenten der Freunde-Vereinigung der Universität, Dr. Eduard Martin.

Die Universitätsgesellschaft des Saarlandes bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studentinnen und Studenten mit Ehemaligen (Alumni) und Förderern in intensiven Kontakt. Sie fördert das akademische Leben im Saarland und unterstützt vor allem Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen.

Das Graduiertenprogramm vernetzt Promovierende der Universität des Saarlandes und bietet für ihre überfachliche Qualifizierung ein vielfältiges Weiterqualifizierungs- und Förderprogramm.

Fernsehbeitrag

Beitrag im Saarländischen Rundfunk in der Sendung Aktueller Bericht über die Forschung des Eduard-Martin-Preisträgers Felix Deschner